本記事はプロモーションが含まれています

プーさんのハニーハントは怖い乗り物?気をつけろってなに?全貌と楽しむ前に知るべき重要情報を公開!

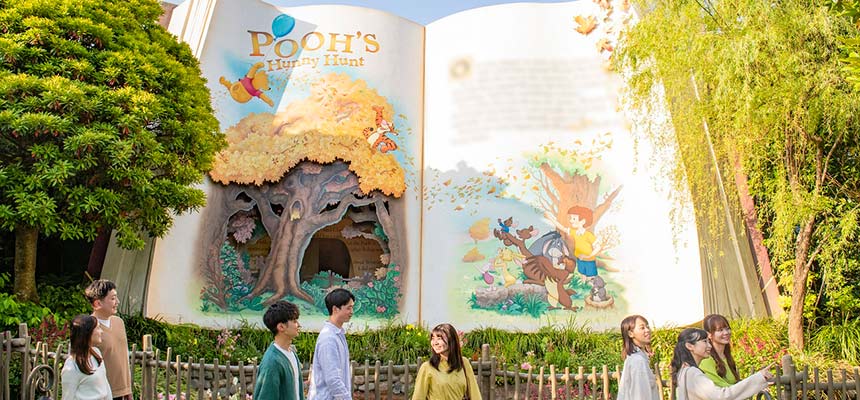

東京ディズニーランドの人気アトラクション「プーさんのハニーハント」について、

「怖い乗り物なのか?」

「気をつけろってなに?」

そんな疑問の声がよく聞かれます。

実際に多くの人が知りたいのは、このライドの基本的な仕組みや動き、落下や浮遊感があるのかどうか、そして“狂気を感じる”と話題になる場面や「気をつけろ」というセリフの意味でしょう。

さらに、インターネット上で語られる薬物との誤解、ズオウとヒイタチの存在意義、演出が「変わった」と言われる理由、運営休止の背景、安全対策の仕組みも気になるポイントです。

また、はちみつの香りの演出や香料への配慮、乗り物酔いを防ぐ工夫なども整理しておくことで、初めてでも安心して楽しむことができます。

この記事では、こうした疑問や不安を一つずつ解き明かし、納得できる根拠と具体的な対策をわかりやすく紹介します。

本記事では、以下のポイントを中心に詳しくご紹介します。

この記事を読むポイント

- 乗り物の基本仕様と動きの特徴を把握できる

- 怖さの正体と落ちるや浮遊感の有無を理解できる

- 気をつけろのセリフやズオウとヒイタチの意味を把握できる

- 休止理由や酔いやすい人の対策まで具体策を得られる

-

-

【TDR】トイ・ストーリーホテルの予約はいつからできる?賢く取る裏ワザ10選|GO TO NO LIMIT!!

本記事はプロモーションが含まれています 【TDR】トイ・ストーリーホテルの予約はいつから押さえるのがいい?裏ワザ10選と成功のポイント トイストーリーホテルの予約はいつからできるのか…確実に予約できる ...

続きを見る

目次

プーさんのハニーハントは怖い乗り物?気をつけろってなに?の結論

東京ディズニーランドの中でも特に人気の高いアトラクションのひとつが、プーさんのハニーハントです。

はちみつの壺に見立てた乗り物に乗って、プーさんと仲間たちの物語の世界を旅するという内容で、小さな子どもから大人まで幅広く楽しめることが大きな魅力になっています。

しかしネット上では

- 「怖いのでは?」

- 「落ちる動きはある?」

- 「気をつけろってどういう意味?」

そんな声が少なくありません。

特に初めて乗る人にとっては、何が待っているのか不安になるのも自然なことです。

このアトラクションは、一般的なジェットコースターのように大きく落ちたり速く回転したりするタイプではありません。

けれども、予想外の方向転換や暗闇での演出、夢のシーンで登場する不思議なキャラクターたちによって、驚きや不安を感じる瞬間があるのも事実です。

また、耳元でささやかれる「気をつけろ」という声がどのような意味を持つのか、気になる方も多いでしょう。

ここでは、ハニーハントの基本的な仕組みや動きの特徴をわかりやすく整理し、どのような場面で怖さを感じやすいのか、また「気をつけろ」というセリフの正体について解説していきます。

知っておくことで心構えができ、安心して楽しめるはずです。

- プーさんのハニーハントはどんな乗り物か

- 怖いの?落ちるの?浮遊感の有無を整理

- ズオウとヒイタチの意味とは?

- セリフ「気をつけろっ」てなに?その答えは?

- はちみつの匂いの演出と注意点

プーさんのハニーハントはどんな乗り物か?

東京ディズニーランドのファンタジーランドにある屋内型アトラクションで、はちみつの壺を模したハニーポットに乗って物語の世界を巡ります。

所要時間はおよそ4分30秒、1台の定員は5名です。

最大の特徴は、レールが見えないトラックレスシステムです。

床面にレールがなく、各ハニーポットが個別に制御されるため、三台一組で動きつつも停止位置や進み方に微妙な違いが生まれ、毎回わずかに異なる体験になります。

演出はキャラクターの会話、照明、音楽、香りなどが段階的に切り替わる多感覚型です。

強い落下や急加速に頼らず、シーン転換や上下動、方向の変化で物語への没入を高めます。

安全バーは簡易式で、身長制限は設けられていません。

一方、年齢や体調により乗車可否や注意事項が変わる場合があるため、事前に最新の案内を確認し、心配があれば現地でキャストに相談すると安心です。

基本情報や運営状況は公式ページにてチェックしてください。

出発前に目を通すと計画が立てやすくなります。(出典:東京ディズニーリゾート公式)

システムの性質上、ハニーポット同士は衝突回避が前提となる制御で運行されます。

進行方向が読みづらい場面でも、身体を背もたれに預け視線を前方の装飾に置くと、体感が安定しやすくなります。

家族やグループで乗る際は、幼い子どもが不安にならないよう、落ち着いた声かけとポジション取り(保護者が隣に座るなど)も有効です。

ポイント

- ファンタジーランドにある屋内型アトラクションで、ハニーポットに乗って物語を体験する

- 所要時間は約4分30秒、1台の定員は5名で家族連れでも乗りやすい

- レールのないトラックレスシステムを採用し、毎回少し違う動きを体験できる

- キャラクターの会話や音楽、照明や香りを組み合わせた多感覚型の演出

怖いの?落ちるの?浮遊感の有無を整理

一般的な「ストンと落ちる」急降下はありません。

強い浮遊感を伴う挙動も基本的には想定されていないため、絶叫系の落下が苦手な人でも乗りやすいカテゴリーに入ります。

恐さを感じやすい要素は主に次の3つです。

- 暗転や照明の切り替え

- トラックレス特有の予測しづらい方向転換

- ティガーの場面での短い上下動

どれも時間は比較的短く、物語の山場を演出する目的で使われます。

不安をやわらげるコツは、体勢と視線の管理です。

ライドの動きに身を任せ、肩や首の力を抜いて座面と背もたれに密着させると、体のぶれが抑えられます。

暗所では視線を遠くの光源ではなく、近くの固定物(フレームやセットの縁)に置くと、前庭感覚とのズレが小さくなります。

呼吸は吐く時間をやや長くし、リズムを保ちましょう。

幼児や初体験の人には、上下動の直前に「少し弾むよ」と短く声かけをしておくと、驚きが和らぎます。

| 体感の要因 | 具体的な演出例 | 受けやすい印象 | 対応のコツ |

|---|---|---|---|

| 暗転・照明 | ティガー前後、夢のパート | 先が読めず不安 | 近くの装飾に視線、ゆっくり呼吸 |

| 上下動 | ティガーに合わせた弾み | 驚きはあるが短時間 | 背もたれ密着、力を抜く |

| 方向転換 | トラックレスで不規則 | 進行方向が読みにくい | 体の中心を安定、視線を固定 |

以上の特徴から、恐さの中心は「演出の切り替えに驚く」ことにあります。

強い落下はないため、絶叫系の浮遊感が苦手でも対策を取れば楽しみやすいと考えられます。

ポイント

- 絶叫系のような急降下や強い浮遊感は発生しない

- 暗転や照明の切り替え、方向転換、短い上下動が不安要素になることがある

- 怖さは「驚き」に近く、時間も短く抑えられている

- 視線の置き方や呼吸法を意識することで不安を和らげられる

ズオウとヒイタチの意味とは?

物語後半に現れるズオウとヒイタチは、プーさんが見ている夢の中の存在として表現されます。

ティガーの言葉をきっかけに、蜂蜜を盗むかもしれないという不安が膨らみ、誤ったイメージが怪物の姿になって現れる、という構図です。

実体のある敵ではなく、恐れや誤解のメタファーとして登場します。

演出面では、色彩が寒色系に寄り、点滅や反復音、囁き声が重なって、日常から切り離された異世界感を作ります。

ハニーポットの回転やスライドが短い周期で繰り返され、空間の向きが一時的にわかりにくくなることも、“不思議さ”や“怖さ”の印象につながります。

ここでの台詞には、はちみつ泥棒に気をつけろというフレーズが含まれ、物語上の不安を象徴的に示します。

このシーンの意図を理解しておくと、脅かしではなく、緊張と緩和のコントラストを作るための“夢の論理”だと分かります。

体感を穏やかにしたい場合は、ライドの中央寄りや後列を選び、視線を近景の固定物に置くと回転感が軽減されます。

香りや音が強く感じられるときは、顔の向きを少しだけ横にずらす、口呼吸に切り替えるなど、小さな調整でも負担が和らぎます。

ポイント

- プーさんの夢の中に登場する空想上の存在で、蜂蜜を盗む不安の象徴

- ティガーの発言がきっかけで不安が膨らみ、怪物として現れる

- 色彩や音響、動きの演出で不思議さや怖さを強調している

- 実際の敵ではなく、誤解や恐れを表す比喩的な存在

セリフ「気をつけろっ」てなに?その答えは?

アトラクションの中盤から後半にかけて、耳元でささやくように聞こえるのが「気をつけろ」というセリフです。

これはズオウとヒイタチの登場シーンで強調されるもので、蜂蜜を盗まれるかもしれないというプーさんの不安な気持ちを象徴しています。

物語の背景では、ティガーの言葉がきっかけでプーさんが「蜂蜜泥棒に気をつけなければ」と意識するようになり、その不安が夢の中で具体的な言葉として現れます。

つまり、このセリフは実際の危険を示しているのではなく、主人公の心理状態を演出で可視化しているのです。

音響面では、左右のスピーカーや後方からの音を組み合わせた定位効果が用いられ、まるで四方から語りかけられているような臨場感が生まれます。

さらに同じフレーズを繰り返すことで、不安や緊張感を高める仕組みになっています。

注意深く耳を傾けると、断片的なフレーズが物語の流れと合致していることに気づけるでしょう。

過度に構える必要はありません。

気をつけろという言葉は、観客を驚かせるための脅しではなく、夢の中の象徴的なキーワードです。

ストーリーを理解した上で聞くと、恐怖心よりも演出意図が鮮明になり、シーンを一層深く味わえるはずです。

公式サイトのアトラクション紹介にも「プーさんの夢の世界に迷い込む」と説明されており、現実の危険ではなく物語的な演出であることが確認できます(出典:東京ディズニーリゾート公式)

ポイント

- ズオウとヒイタチの場面で聞こえる囁き声が「気をつけろ」

- 実際の危険を示すものではなく、プーさんの不安を象徴する言葉

- 音響は定位効果や反復を活用し、不安や緊張感を演出している

- 物語の流れを理解すると、脅しではなく夢の演出だとわかる

はちみつの匂いの演出と注意点

ラスト付近で漂ってくる甘い香りは、多くの人が印象に残す仕掛けの一つです。

これは空気に香りを乗せて拡散させる「香りの演出」が用いられており、視覚や聴覚に加えて嗅覚を刺激することで、ゲストが物語により深く入り込めるように工夫されています。

香りの種類ははちみつをイメージしたもので、プーさんの世界観を強調する効果があります。

感じ方には個人差があり、発生源に近い席では香りが強く届きやすく、遠い席では比較的弱めに感じることがあります。

香りに敏感な人や香料に不安がある人は、顔を少し横に向ける、口呼吸に切り替えるといった工夫で刺激を軽減できます。

さらに、苦手意識がある場合は、事前にキャストへ相談し、香りの発生源から距離をとれる位置を希望することも可能です。

なお、使用されている香料の詳細や濃度は公表されていません。

公式の案内では「演出内容は予告なく変更される場合がある」と明記されているため、香りが常に同じ強さや成分で提供されるとは限らない点に注意が必要です。

大切なのは、自分や同行者の体調に配慮しながら無理なく楽しむことです。

ポイント

- ラスト付近で甘いはちみつの香りが漂う仕掛けがある

- 香りを拡散させる演出で、視覚や聴覚に加えて嗅覚も刺激する

- 座席の位置によって香りの強さの感じ方に差がある

- 香りに敏感な人は顔を横に向ける、口呼吸に切り替えるなどで対応可能

【根拠と対策】プーさんのハニーハントは怖い乗り物?気をつけろってなに?

アトラクションをより安心して体験するためには、怖さを感じやすい場面の正体や安全設計の仕組みを理解しておくことが大切です。

プーさんのハニーハントは、レールが見えない「トラックレスシステム」によって予測できない動きを演出しており、これが新鮮さと同時に不安の要因になることもあります。

さらに、体調や感覚のずれによっては乗り物酔いを起こしやすい人もいます。

そのため、座席の位置や視線の置き方など、事前に知っておきたい工夫があります。

また、運営上は「安全第一」が徹底されており、わずかな異常でもシステムが停止するフェイルセーフ設計が導入されています。

これにより、急な休止が起きることがありますが、それも事故を防ぐための仕組みです。

さらに、夢のシーンで「狂気を感じる」と言われる演出や、一部で広まっている薬物に関する誤解についても整理しておくと、安心して世界観を楽しめるようになります。

ここでは、酔いやすい人のための対策から、運営の安全性、変わった演出の理由、夢の中のシーンの解釈、そして誤った噂の真相までを取り上げます。

仕組みと背景を理解しておけば、不安要素は大幅に減り、プーさんのハニーハントを物語として純粋に楽しむことができるでしょう。

- 酔う人向けの乗車ポイント

- 休止理由と安全対策の仕組み

- 変わった演出とレールなし制御

- 狂気を感じるシーンの解説

- 噂にある薬物の誤解を解く

酔う人向けの乗車ポイント

屋内型アトラクションは暗転や方向転換の演出が多いため、乗り物酔いを起こしやすい人にとって不安材料となりやすいです。

特にプーさんのハニーハントは、トラックレスで進む特性から、ポットの動きが予測しにくく、体の感覚と視覚情報にずれが生じやすい設計です。

この「感覚のずれ」が酔いの主な原因とされています。

酔いを軽減するためには、座席の選び方と体の使い方が大切です。

中央寄りや後列に座ると回転の影響を受けにくく、体感が安定します。

視線は遠くの動く背景ではなく、近くの装飾など固定物に置くことで、前庭感覚とのずれを抑えられます。

また、呼吸を意識的にゆっくり行い、吐く時間を長めにすると自律神経が落ち着き、体幹も安定しやすくなります。

体調の管理も大切です。

睡眠不足や空腹、満腹状態は酔いやすさを強めるため、乗車前のコンディションを整えることが推奨されます。

酔い止め薬を使用する場合は、用法・用量を守り、医師や薬剤師に確認してから利用するようにしてください。

| 対策ポイント | 具体策 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 座席選び | 後列・中央寄りに座る | 回転体感の軽減 |

| 視線管理 | 近景の固定物を見る | 感覚ズレの抑制 |

| 姿勢調整 | 背もたれ密着・脱力 | 体幹の安定 |

| 呼吸 | 吐く時間を長めにする | 自律神経の安定 |

ポイント

- トラックレス特有の動きが予測しづらく、感覚のズレで酔いやすい

- 後列や中央寄りの席は回転の影響を受けにくい

- 視線は近くの固定物に置くと体感が安定する

- 睡眠や食事など体調管理も重要で、必要なら酔い止めの活用も推奨

休止理由と安全対策の仕組み

プーさんのハニーハントに導入されているトラックレスシステムは、最新技術を駆使した運行方式で、床に埋め込まれた電磁誘導コイルや無線通信、車両ごとの制御装置、さらに対物センサーを組み合わせて管理されています。

この仕組みにより、ポット同士の衝突を避けつつスムーズな運行が実現します。

しかし、安全を最優先する設計のため、わずかな異常でもシステムが停止するようになっています。

通信エラーや障害物の検知、落下物の発見などがあれば、即時に車両はストップします。

これは「フェイルセーフ」と呼ばれる考え方で、万が一の事態でも事故を防ぐための仕組みです。

近年は来園者がスマートフォンを使って写真や動画を撮影する機会が増えており、端末の落下が緊急停止につながる可能性もあります。

公式案内でも「携帯端末の落下は運行を止める恐れがある」と注意が促されています。

したがって、乗車中は両手をしっかり内側に収め、持ち物を落とさないように管理することが重要です。

公式の運営方針は東京ディズニーリゾートの案内ページに明記されているため、休止情報や最新の安全対策を確認したい場合は、必ず公式サイトを参照すると安心です。(出典:東京ディズニーリゾート公式)

ポイント

- 床の電磁誘導コイルや無線通信、センサーで制御されるトラックレスシステムを採用

- 小さな異常でもフェイルセーフで即時停止する安全設計

- 端末落下や障害物の検知も休止の原因になる

- 乗車中は持ち物をしっかり管理し、両手を内側に収めることが推奨される

変わった演出とレールなし制御

多くの来園者が「普通のライドと違って変わった」と感じるのは、レールが見えない制御システムです。

従来のアトラクションは決まったレールに沿って進みますが、プーさんのハニーハントはトラックレス技術により、ポットが自由に動いているように見えます。

このシステムでは、ポットごとに異なる動きを与えることが可能です。

同じシーンを体験していても停止位置や進む軌跡が少しずつ異なるため、リピーターでも毎回新鮮に感じられるのが魅力です。

さらに、三台一組で連動しつつ、微妙に前後や左右の位置が変化するため、生き物のような自然な動きが演出されます。

安全性についても二重の仕組みで担保されています。

センサーによる距離管理とソフトウェアの制御が同時に働き、衝突を防ぎながら運行を続けます。

そのため、見た目にレールがなくても安心して楽しむことができます。

もし不安を感じる場合は、ライドの床面を意識して見つめるのではなく、前方のセットやキャラクターに視線を向けると、安心感が増します。

こうした技術的背景を知っておくことで、予測できない動きも驚きではなく「演出の楽しみ」として受け止められるようになります。

ポイント

- レールが見えない仕組みにより、自由に動いているように見える

- ポットごとに異なる動きを設定し、毎回わずかに異なる体験ができる

- 三台一組で連動しつつ位置関係が変化し、自然な動きが演出される

- センサーとソフトウェアの二重管理で衝突を回避し、安全性も確保されている

狂気を感じるシーンの解説

一部の来園者が「狂気を感じる」と表現するのは、プーさんが夢の中に迷い込むシーンです。

この場面では、視覚・聴覚・動きの全てが通常の世界から切り離され、意図的に不安定さを演出しています。

スクリーンや照明には紫や青の寒色が多く用いられ、強いコントラストの光が点滅することで視覚的な緊張が高まります。

音響では低音のループや囁き声が重なり合い、心理的に落ち着かない感覚を誘発します。

さらに、ライドの動きも短い周期で回転やスライドを繰り返し、方向感覚が一時的に曖昧になります。

これらの要素が組み合わさることで、現実と夢の境界が崩れ、観客は「非日常の不安定な世界」に放り込まれたような体感を得ます。

ただし、この演出は観客を脅かすためではなく、プーさんが蜂蜜を盗まれる不安にとらわれている心理を象徴的に描いています。

つまり、狂気のように見える演出はストーリーの必然であり、最後に日常へ戻る流れを際立たせるためのピークシーンです。

緊張と緩和を明確にすることで、物語全体の起伏が印象に残りやすくなる仕組みだといえます。

ポイント

- 夢の場面で紫や青系の色彩、強い光の点滅などが不安定さを演出

- 音響は低音や囁き声の反復で心理的な緊張を高める

- 短い周期の回転やスライドで方向感覚が曖昧になる

- 狂気に見える演出は不安を象徴化し、物語の山場を強調するための仕組み

噂にある薬物の誤解を解く

ズオウとヒイタチのシーンはサイケデリックな色彩や音楽が特徴的なため、一部で薬物的なイメージと関連づける書き込みが見られることがあります。

しかし、これは根拠のない誤解です。

場面の背景は、ティガーの言葉をきっかけにプーさんが「蜂蜜泥棒に気をつけなければ」と不安に陥り、その心理が夢として形を取ったものであり、薬物との関連性は全くありません。

東京ディズニーリゾートの規約では、違法行為や危険物の持ち込みが厳格に禁止されており、薬物を示唆するような演出が公式のアトラクションに含まれることはありません。

(出典:東京ディズニーリゾート公式)

また、「幻覚的=薬物」という短絡的な連想は、作品のテーマや芸術的表現を正しく理解する妨げになります。

夢という設定、セリフの内容、前後のストーリーの流れを踏まえると、シーンの意図はあくまでプーさんの誤解や不安を視覚化することにあると理解できます。

以上の点から、薬物に結びつける解釈は事実に基づかない誤った見方にすぎないと考えられます。

ポイント

- サイケデリックな表現から薬物を連想する誤解がある

- 実際はプーさんの不安や誤解を夢として表現した演出にすぎない

- 東京ディズニーリゾートでは薬物や危険物は厳格に禁止されている

- 薬物との関連付けは事実無根であり、テーマや意図を歪める誤解に過ぎない

-

-

プーさんのハニーハントは何歳から?いつから乗れる?抱っこ紐OKか迷うママパパ必見のガイド公開!

本記事はプロモーションが含まれています 出典:東京ディズニーリゾート公式 ディズニーランドで人気のアトラクション「プーさんのハニーハント」を楽しみたいと考えたとき、 「プーさんのハニーハントは何歳から ...

続きを見る

【まとめ】プーさんのハニーハントは怖い乗り物?気をつけろってなに?

これまでのプーさんのハニーハントを安心して楽しむために知っておきたいポイントを整理します。

落ちるのか、怖いのか、セリフの意味は何なのかといった疑問に答え、乗車前に知っておくと役立つ情報をまとめました。

初めての人でも不安を減らし、より楽しい体験にするための参考になります。

この記事のまとめ

- レールが見えないトラックレスシステムで動く

- 強い落下や浮遊感はなく安心して乗れる

- 暗転や方向転換が驚きの要素になりやすい

- ティガーの場面で短い上下動がある

- ズオウとヒイタチは夢の演出で実在しない

- 気をつけろのセリフは不安を象徴したもの

- はちみつの匂いが香る演出がある

- 香りが苦手な人は工夫で軽減できる

- 酔いやすい人は後列や中央寄りがおすすめ

- 休止は安全を守るための仕組みによるもの

- 端末落下は緊急停止の原因になることがある

- 変わった印象は毎回異なる動きにある

- 狂気に見える演出は夢の中の不安表現

- 薬物との関連は誤解で事実ではない

プーさんのハニーハントは激しい絶叫系ではなく、物語の世界観を味わうことに重点を置いたアトラクションです。

正しい知識を持っていれば、不安よりも楽しさが大きく感じられるでしょう。

-

-

ユニバ・ディズニーの持ち物や必需品、持っていけばよかった物や便利アイテム一覧!

本記事はプロモーションが含まれています ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)や東京ディズニーランド&シーへ遊びに行く際、「何を持って行けばいいの?」と不安を感じている方は多いでしょう。忘れ物をし ...

続きを見る

-

-

ディズニーで雨の日はどうする?持ち物・服装・アトラクション完全ガイド!

本記事はプロモーションが含まれています 画像:東京ディズニーリゾート公式 雨の日にディズニーへ行く予定、もしくは天気が心配の時に「持ち物は何を準備すればいい?」「服装はどうするべき?」「アトラクション ...

続きを見る

-

-

【2025】ディズニーのチケットを安く買う!最新攻略法13選

本記事はプロモーションが含まれています こんにちは。GO TO NO LIMIT!! アミューズメントパーク攻略ブログ運営者のTKYです。 ディズニーチケットを安く買う方法を調べていると、ディズニーチ ...

続きを見る